福王流お家元直々の免状からわかる、

「謡の名手」広岡信五郎の実力

「謡」とは、能の声楽部分のことをいいます。室町時代に観阿弥・世阿弥父子によって確立された能は、足利将軍家など武家階級の権力者層の支援のもとで大いに発展しました。江戸時代でもその流れは変わらず、江戸城本丸をはじめ大名の居城には能の舞台が作られ、毎年正月三日には「謡初」という儀式が江戸城で開かれるなど、幕府が定めた式楽(儀式用の芸能)として発展しました。

謡は必要不可欠な教養だった?

室町後期から江戸時代にかけて「謡」が流行し、出版技術の発展にともない台詞と声調を記した「謡本」が広く普及したこと、身近な歴史物語を題材にした内容が一般に受け入れられたことなどから、武士だけでなく町人や商人にも「謡」は広く親しまれるようになりました。

また「謡」は東国と西国の出身者で互いの方言が聞き取れない場合などに、謡曲の言い回しでコミュニケーションを図るなど、伝統芸能の域を超えた「共通言語」としての役割も果たしました(岡島昭浩「共通語・標準語外史─「方言差を謡曲で克服した話」続貂─」日本方言研究会第五九回研究発表会 『発表原稿集』 、一九九四年)

大名貸しを中心としたビジネスが主な商いであった大坂の豪商・加島屋にとって、謡は顧客である全国諸藩の武士との付き合いからも、欠かせない教養だったのです。

発見!信五郎の謡免状

実は広岡浅子の夫・信五郎も謡の名手として名高い人物でした。

当時の新聞には、

「時に気鬱することあれば或は鼓を取りて之を打ち謡曲を奏して自ら遣れり」

((信五郎は)気が塞がるようなことがあれば、鼓を手に取って打ち鳴らし、曲を演奏しながら謡曲を自ら謡ったということである)

と、伝えられています。また浅子も、自伝で信五郎のことをこう振り返っています。

主人は少しも自家の業務には関与せず、万事支配人任せで、自らは日毎、謡曲、茶の湯等の遊興に耽っているといふ有様であります。

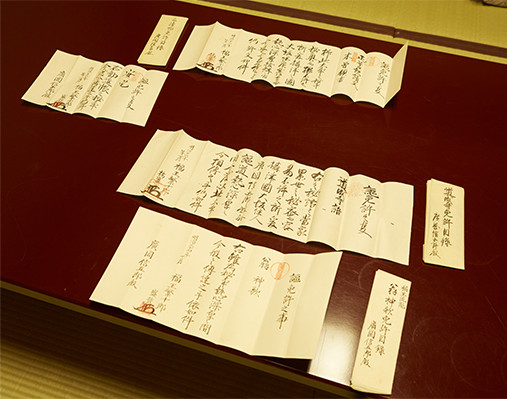

そんな信五郎が、福王流家元、福王繁十郎盛哲より受けた謡の免状が今回新たに発見されました。これらの免状は演目ごとに福王流の謡い方がマスターできたことを証明するとともに、お稽古以外の場でこの演目を披露することを認める、というものでした。信五郎の免状には、合計五つの演目の名が記されていました。

- 道成寺

- 三読物「安宅より「勧進帳」/木曽願書/正尊」

- 翁神歌

家元直々の稽古は珍しい?

福王流は安土桃山時代の発祥で、ワキ方(能における「ワキ」を演じる専門職。ワキは物語の進行や解説、主人公である「シテ」の相手役などの役割をもつ)を職掌とする流派です。

現在のお家元である十六世 福王茂十郎さんに、免状を見ていただきました。

「この免状は、当主である十四世 福王繁十郎が直接発行したものに間違いございません。通常、家元自ら稽古をつけることはなく、仲介の師匠にあたる福王流の能楽師から免状の申請があり、それを認めるというのが一般的な形式でした。福王流は大坂の平野町に稽古場があり、船場の商人を中心に多くのお弟子さんを教えていました。その中でも、加島屋と福王流家元が非常に親密な関係だったことがわかりますね」

茂十郎さんの言葉を裏付けるように、大同生命文書では、信五郎の父である八代目久右衛門正饒も、福王流の免状を受けていたことが確認されています。

このように加島屋は、地元大坂で福王流と密接な付き合いがあったのです。

謡の名手・広岡信五郎

「私もお弟子さんに教えていますが、お素人の方にこれらの曲の免状を出した事はありません。信五郎さんのお取りになった免状は、それくらいレベルの高いものだったということです」

と語るのは、茂十郎さんのご長男である、福王和幸さん。

「週に一、二度お稽古をされるとして、一つの曲を習得するのに大体三ヵ月から四ヵ月程度かかります。また曲の長さや声調の複雑さ、音域の広さなどによって曲の難易度が変わり、当然のことながら音域が低いものから順にお稽古します。そう考えると、信五郎さんが免状をお取りになった曲を習うためには、少なくとも十年から十五年の継続した稽古が必要かと思います」

残されている免状で最も古いものは、一八八三(明治一六)年、信五郎が四十代のときのものです。彼は若い時から長期間稽古をしてきたのでしょうか。

「おそらくそうだろうと思います。たまたま残っていないのかも知れませんが、このレベルに達するまでに、百二十曲ほど習得されているはずです」

やはり信五郎の実力は相当なものだったようです。

「趣味というには、あまりにレベルが高すぎますね。謡をたしなまれる友人方の中では、群を抜いた実力の持ち主だったのではないかと思います」

謡曲から生まれた一大産業

お家元の話にもあったように、当時の大坂(大阪)には、謡を趣味とする商人が多くいました。

その謡仲間によって立ち上がったのが、尼崎紡績(現在のユニチカ)です。広岡信五郎はその初代社長となりますが、その経営をともに担った木原忠兵衛や福本元之助は、信五郎の謡仲間だったといわれています(宮本又次『大阪商人太平記(明治中期編)』、一九六一年 創元社)。

また信五郎、木原忠兵衛、福本元之助らは、綿糸の原料となる綿花の調達を目的とした日本綿花(現在の双日)の創立発起人でもありました。大阪の紡績業は、「東洋のマンチェスター」とも称されるほどの一大産業へと発展しましたが、その中心にいたのがまさに「謡を好む財界人たち」だったのです。

さて、「謡の名手」であった信五郎が取得した免状のうち、「安宅」の有名な一場面である「勧進帳」のくだりを、福王和幸先生に実際に謡っていただきました。

東北へと逃れようとする源義経、武蔵坊弁慶らの一行が、安宅の関所で役人の富樫から尋問を受ける、それに対して武蔵坊弁慶が大仏再建の勧進のためと、存在しない勧進帳を読み上げるという、「安宅」のクライマックスシーンです。

プロをも唸らせる実力の持ち主であった信五郎の謡の腕前、そして武士や大坂商人がこぞってたしなんだという芸能の世界に触れてみてはいかがでしょうか。

〈撮影協力〉

セルリアンタワー能楽堂