国際女性デー五〇年 広岡浅子はいかにして経営者となったのか 明らかになった浅子の謎

はじめに

二〇二五年三月八日は、国連が一九七五年に三月八日を国際女性デーに定めてから五〇年の節目となります。さまざまな国でイベントが開催され、世界中でジェンダー平等について考える機会となっています。

大同生命でも、二〇二四年の国際女性デーから「Daido Mimosa Challenge(ダイドウ・ミモザ・チャレンジ)」の活動を開始し、中小企業に関わる女性への感謝の輪を広げる取組みをしています。

今回、国際女性デー制定五〇年の節目に合わせ、大同生命創業者の一人・広岡浅子についての新発見をお届けします。

*Daido Mimosa Challenge の取組みについてはこちらをご覧ください。

広岡浅子はなぜ経営者になったのか

改めておさらいしますと、広岡浅子は大坂の豪商・加島屋の立て直しに奔走し、銀行・鉱山・生命保険と多くの事業を手掛けるとともに、日本女子大学校(現在の日本女子大学)の設立にも尽力しました。その波乱万丈の人生は二〇一五年朝の連続テレビ小説「あさが来た」(NHK)のヒロインのモデルとなったこと等で、多くの人に知られています。

「あさが来た」の放送開始から一〇年。加島屋に関する史料の分析とともに、浅子に関する調査研究も進んでいます。

今回、浅子が加島屋の経営に関わるようになった経緯を示す新史料が大同生命から見つかりました。明治維新で経営の危機を迎えた加島屋、その当主であった広岡家で、浅子はなぜ、そしてどのようにして立て直しに関わるようになったのでしょうか。

※本コラムでは江戸時代の商家を「加島屋」、明治以降の加島屋を「広岡家」と表記しています。

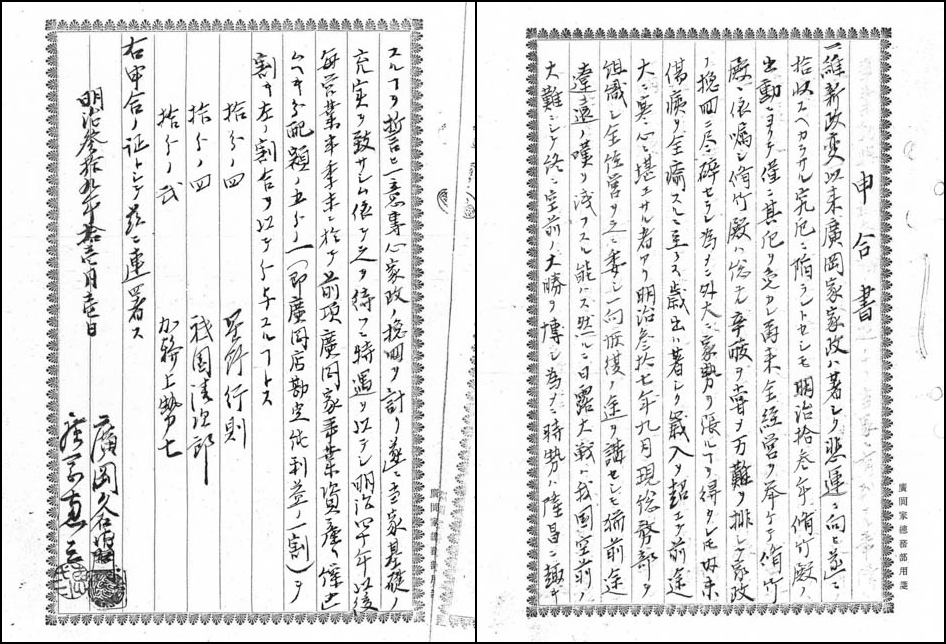

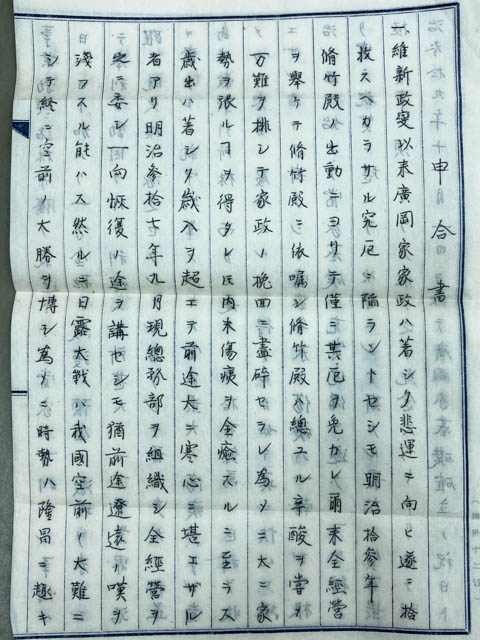

新史料「申合書」

今回新たに見つかった史料は「申合書」と書かれた一九〇六(明治三九)年一一月一日の契約書類です。発見されたもの自体は複写ですが、末尾には広岡家の当主で大同生命初代社長でもある広岡久右衛門正秋、浅子の女婿で当時広岡家の全経営を管轄していた広岡家総務部の部長である広岡恵三(後の第二代大同生命社長)両名の署名と押印があります。これと同じ内容のメモが、広岡家の番頭格であった祇園清次郎の家からも以前に発見されており、今回そのメモが正式な書類の形で確認されたことになります。

そこには、この明治三九年一一月一日を広岡家中興、つまり明治維新からの経営危機を克服した記念日と定め、その最大の功績者を浅子とし、彼女に一時金と翌年以降の純利益の一部を支給することを定めています。

まずこの「申合書」には、明治維新以降の広岡家がどのような状況だったのかが端的にこう書かれています。

「明治維新以来、広岡家は著しく悲運に向かい遂に収拾のつかない危機に陥ろうとしていた」

(維新政変以来廣岡家家政ハ著シク悲運ニ向カヒ遂ニ拾収スヘカラザル究厄ニ陥ラントセシ)

そして、それを救ったのが「広岡浅子」だったとして、こう称えています。

※「修竹」は浅子のこと(浅子の号が「修竹」)

①「浅子殿が早くから破綻の危機を救い」

(修竹殿カ夙ニ破綻ノ大厄ヲ救ヒ)②「不撓不屈の努力で家運を挽回し」

(苦心焦慮不撓不屈家運ノ挽回ヲ之レ事トシ)③「今日あるのは実に浅子殿の賜物」

(今日アル実ニ修竹殿ノ賜物)

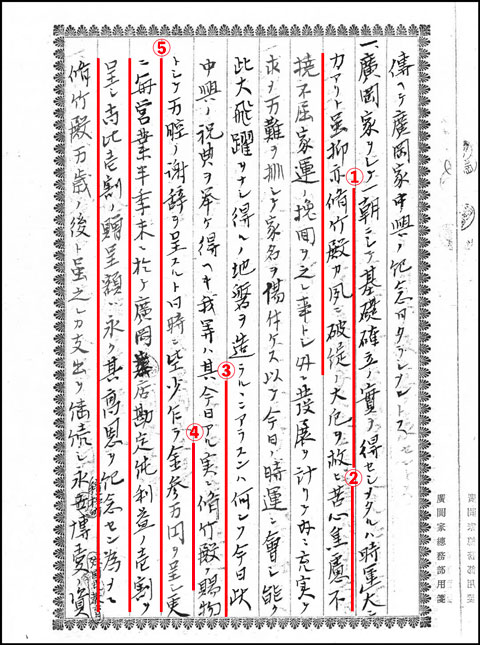

さらに「申合書」には、浅子への報奨金と、以降の利益配分をこのように定めています。

④金三万円(現在の価値で約4500万円)を贈呈

⑤一九〇七(明治四〇)年以降、半年ごとの廣岡店勘定純利益の一〇分の一を浅子に支給し、これは浅子が亡くなった後もその支出を継続して永遠に積極的博愛、殊に国民教育の資に供することで、わずかながら謝恩の気持ちとする。

この「純利益の一割を浅子に提供する」という内容は、浅子自身も同様のことを語っています。この記事で浅子の言う「家憲の如きもの」が、この「申合書」を指していると考えられます。

「(…中略…)事業もようやく緒についたので、家人重役打よって家憲の如きものを編みました。この中に純利は折半して、半ば基本金に積み立て、半の五分の三は広岡本家別家のものとし、五分の一は重役に分ち、余の五分の一は永久に広岡浅子のものとして、死後もなお墓前に捧げられたい。これを以て社会公共事業を営んでいくようにしたいとの希望を述べ、皆も承認して、この規約に記名捺印致しました。」

それでは、浅子はどのようにして広岡家を破綻の危機から救ったのか。この新史料「申合書」と、最新の研究成果から、江戸時代の豪商加島屋の、明治維新以降の歩みをみていきましょう。

広岡家の経営危機

幕末から明治維新にかけて徳川幕府を中心とする幕藩体制が終わりを告げたことで、豪商・加島屋は大きな危機を迎えました。幕末には、幕府からの御用金や加島屋がメーンバンクを務めていた長州藩、さらには新選組などからの資金提供依頼が相次ぎました。続いて明治新政府からも、資金の拠出や政府機関への人員協力も求められるなど、加島屋は相次ぐ出費・リソースの提供を強いられました。

そんな中、一八七一(明治四)年に行われた廃藩置県が、さらに深刻なダメージを与えます。

江戸時代、加島屋がコアビジネスとしていたのが「大名貸し」と呼ばれる全国諸藩に対する金融業務でした。コメ経済から貨幣経済への変化を巧みにとらえ、少なくとも全国一二六の藩や旗本に融資をする「大名貸し」によって、加島屋は日本を代表する豪商に成長したのです。明治維新後も大名貸しは継続していましたが、廃藩置県とその二年後の藩債処分の結果、これまでの貸付総額の実に五五%が帳消しになりました。資産が半分になってしまうだけでなく、加島屋を日本有数の豪商たらしめていた「大名貸し」というビジネスモデルそのものが失われてしまったのでした。

ここから広岡家の苦難にみちた道が始まります。廃藩置県に二年先立つ一八六九(明治二)年、老練な手腕で幕末の難局を乗り切った八代目当主広岡久右衛門正饒が死去し、二六歳の三男文之助が九代目広岡久右衛門正秋となります。廃藩置県以降は正秋、そして兄で浅子の夫である広岡信五郎を中心に新しい経営を模索するものの、なかなかうまくいきません。他人資本、つまり負債が増えるようになり、明治維新前はほぼ一〇〇%だった広岡家の自己資本比率は、一八七七(明治一〇)年には、わずか一六%にまで低下したとされています。その負債の大半が、それまでは資金を貸しつける側だった旧大名家からの借金でした(*)。

*小林延人「廣岡家の明治維新」(高槻泰郎編著『豪商の金融史 廣岡家文書から解き明かす金融イノベーション』第四章 二〇二二年)

さらに一八七六(明治九)年ごろからは広岡家内部でも親類や手代も含めた路線対立が起こり、その混乱は実に数年に及びます。この間についての状況を、後に浅子から直接聞いたという麻生正蔵(日本女子大学校第二代校長)はこう書き残しています。

「明治九年後の数年間というのは、内憂外患こもごも来たった時代で、まさに(浅子にとって)最大の苦心の時代であったように思われます。」

浅子が経営者として起つ

このような状況で、浅子が経営の表舞台に登場することになります。「申合書」には、浅子の登場についてこう書かれています。

「明治一三年に浅子殿の出動によってわずかにその難を逃れ、以来全経営を挙げて浅子殿に依嘱し…」

浅子が出動した直接的なきっかけは書かれていませんが、大同生命に残る史料からは、浅子が出動したと記されている一八八〇(明治一三)年以降、広岡家で次々と家政改革が行われていることがわかります。

一八八一(明治一四)年五月に交わされた「盟約証」という広岡家内の誓約書。その内容は、経営についてそれまでの当主の専断から、当主である久右衛門、分家の当主である信五郎の他に久右衛門の妻である夏子、信五郎の妻である浅子、そして番頭的な立場の加輪上勢七の五名の合議制で決定する体制にするというものです。

これまで一般的に、女性は家の内部のことについては発言権を有していましたが経営については当主がその全権限を持つものでした。しかし広岡家では、ここで女性が経営に関わることが明記されたことになります。

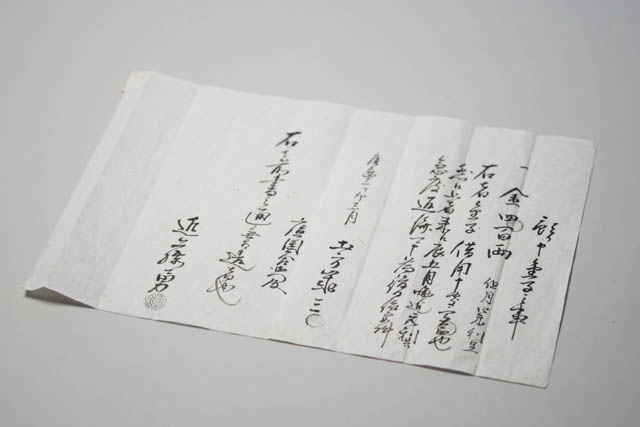

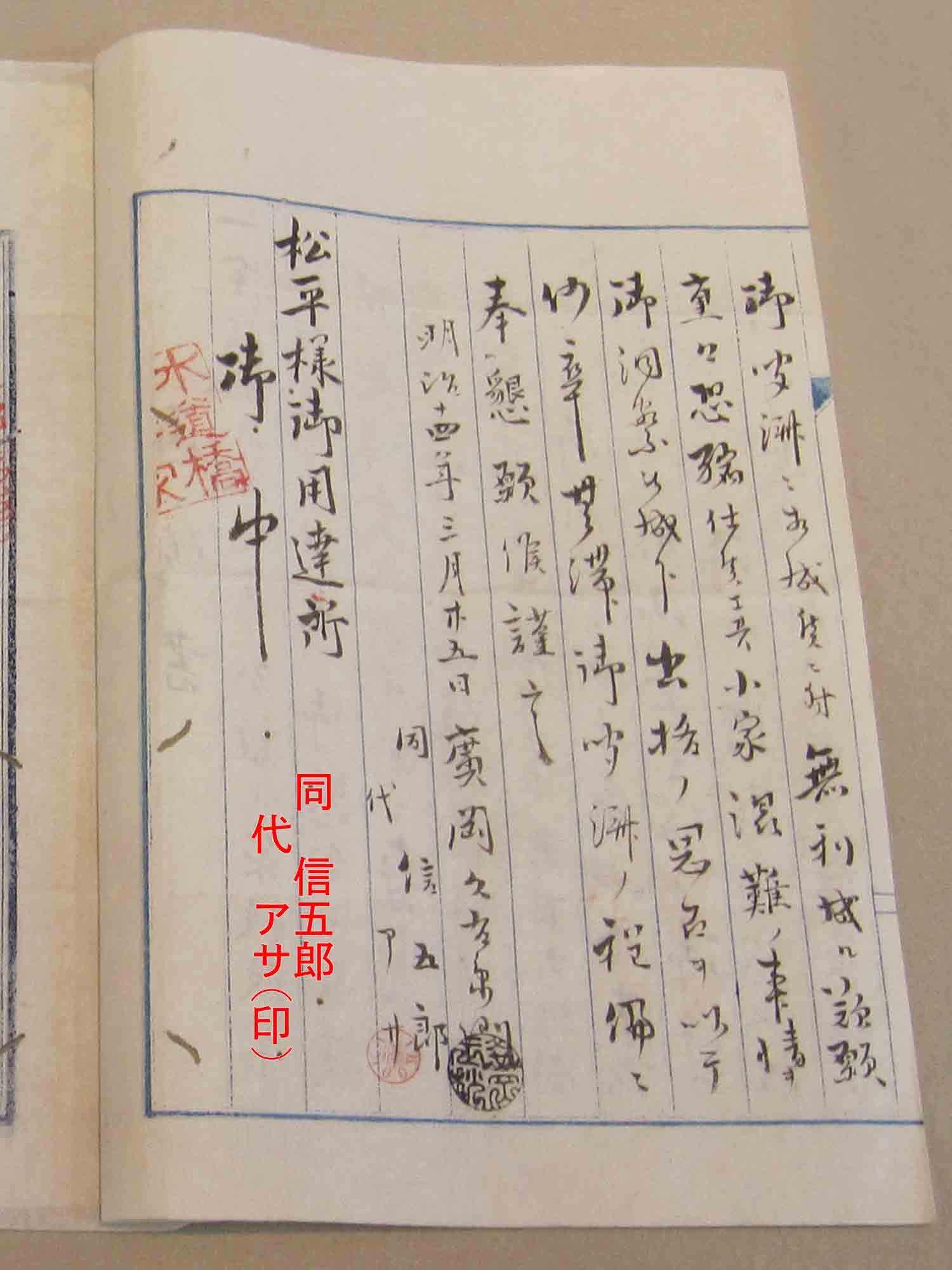

また、負債の多くを占めていた大名家からの借金についても整理に着手しています。同じ一八八一(明治一四)年、最大の債権者だった旧高松松平家に対し、負債の四割を即金で返済することで残り六割を免除とする交渉に成功しています。この書類には、本来の広岡家当主である広岡久右衛門正秋とともに、「信五郎代アサ(浅)」として、浅子の署名と押印があります。ここにも、浅子が広岡家の代表者として経営に関与していることが窺えます。

さらに、一八七七(明治一〇)年から一八八一(明治一四)年にかけて、広岡家では美術品の売却や邸宅の売却を行っています。ここでも浅子が実家の三井家に美術品の一部を買い取って欲しいと依頼する手紙が残されていますので、この売却についても浅子が主体的に関わっていたことが窺えます(*)。

*鈴木邦夫『成瀬仁蔵と日本女子大学校の時代』第二章「広岡家美術品コレクションの崩壊と事業活動」(二〇二一年)

このように、一八八〇年以降の浅子の「出動」により、広岡家の家政改革や旧大名家負債の軽減、財産の売却などの債務整理を行いました。そしてそれらの整理がひと段落した一八八四(明治一七)年に、広炭商店を設立して石炭産業に進出。そして一八八八(明治二一)年には加島銀行を設立します。その後も貿易等の新事業を模索しつつ、一八九九(明治三二)年には名古屋に本社を置く生命保険会社「真宗生命」の経営権を取得して生命保険業に進出し、一九〇二(明治三五)年に三社を合併して「大同生命」を創業しました。

こうして、明治維新後に経営の危機に瀕した広岡家は、「申合書」にある広岡浅子の「不撓不屈」、浅子自身の言葉では「九転十起」の頑張りによって、銀行・保険等の金融を中心とする近代的な事業グループへと復興を果たすことに成功したのでした。

おわりに 浅子が目指したジェンダー平等

このように広岡家を破綻の危機から救った浅子。事業から引退した後、浅子は積極的に社会に向けて発信を行います。それは主に女性の社会地位の向上についてのものでしたが、女性に向けて、浅子は「女性の経済的自立の必要性」そして「企画者、経営者としての女性の活躍」を訴えています。浅子はこう言っています。

今日の婦人が無力である最も大きな理由は、経済力に乏しいという点です。そこで私は、婦人が大いに殖産興業のために働くことを希望するのです。女子に適する職業を選んで、これに従事し、単に機械的に従事するばかりでなく、自ら事業の経営者となって、系統的に組織的に、経済的に、これを発達させていくことが必要だと思うのです。

浅子が求めた「女性が経済的に自立し、経営者として活躍する社会」。それはわが国が進もうとしている女性活躍社会、そして国際女性デーで目指すジェンダー平等の社会へとつながっているのです。

参考資料(文中で紹介した資料を除きます)

- 小林延人「明治前期における広岡家の経営改革と広岡浅子」(吉良芳恵編著『成瀬仁蔵と日本女子大学校の時代』第一章 二〇二一年)