【第三章】加島屋と長州藩・新撰組〈2/2〉

正饒、密かに長州へ

新撰組の追及をかわす

正饒の取り調べに当たった新撰組が関心を抱いていたのは、「加島屋が長州に十万石の新田を持っている」という噂であった。

十万石というのは、江戸三百藩といわれる諸藩の中でも、上位に位置する石高である。新撰組は「加島屋は朝敵となった長州藩と裏で通じ、有力大名クラスの利益を不当に得ている。そして、それが長州藩の軍資金となっている」という筋書きで加島屋を追及しようとしたのである。

一方の正饒は、京にある新撰組の詰め所に自ら足を運び、容疑を真っ向から否定した。そして、大坂に戻るとすぐに、自主的な謹慎生活に入った。

ただ謹慎するだけではない。縁戚で会津藩御用を務めていた米屋(殿村)平右衛門を通じ、難局の打開を図ったのである。正饒は後に長州藩に提出した書類に、この間のことを「誠に昼夜心痛、実に寝食をも打忘」と記している。

このギリギリの交渉は、加島屋に朗報をもたらした。新撰組の取り調べから半年が経過した一八六五(慶応元)年五月、大坂町人の代表役である惣年寄から「御用金を願い出れば、お上から特別な『思召』がある」と聞く。正饒はすぐさま、幕府に御用金千二百貫を供出した。

同七月九日、奉行所からの裁定が下る。正饒への処分は、「急度叱置」と「過料三貫」。実質的な無罪判決であった。

加島屋は、正饒の尽力によりすんでのところで窮地を脱したのであった。

正饒の長州入り

ここから、時代の動きも加速していく。

○一八六六(慶応二)年一月 坂本龍馬・中岡慎太郎の周旋により、薩長連合が成立。

○同六月~七月 幕府による「第二次長州征伐」。長州藩は諸藩連合軍を各地で撃破。

○同八月、将軍・徳川家茂の死により、「第二次長州征伐」が中止。

○同一二月、徳川慶喜が第一五代将軍に就任。

○一八六七(慶応三)五月、朝廷が兵庫の開港を許可する。それに伴い小栗上野介の献策で「兵庫商社」が設立され、正饒は鴻池善右衛門・加島屋作兵衛とともに頭取に任じられる。

○同九月、薩摩・長州・安芸の三藩が、武力討幕の密約を交わす。

そんな中、正饒は再び行動を起こす。加島屋支配人の七兵衛ほか一名とともに、密かに大坂を出たのは、一八六七(慶応三)年一〇月三日のことだ。

目的は、未だ朝敵となり取引が禁止されていた長州藩への潜入である。

奇しくも同日、京では土佐藩が大政奉還の建白書を将軍・徳川慶喜に提出していた。

長州での正饒

この長州行きについては、大同生命文書に『山口行日記』という資料が残っている。

それによると、一行は出立から二十日もかけて、一〇月二三日夜半にようやく富海(現・山口県防府市)に到着している。

山口に入ったのは二六日。それからの正饒の動きは概ね次のようなものである。

○一〇月二七日~二九日 献上品の準備、藩の財政担当者と対面

○一〇月晦日~一一月一〇日 休日を挟みながら、藩の重役や関係者と打ち合わせ、献上品のやりとり

○一一月一一日 山口を出発

○一一月一二日~二五日 復路、岩国訪問

○一一月二六日 大坂に帰る

長州では藩の重役や財政担当者はもちろんのこと、岩国・長府・徳山などの支藩の関係者も滞在中の正饒の元を訪れている。まさに藩を挙げての出迎えである。滞在期間の長さを考えても、かなり立ち入った話がなされていたことは想像に難くない。

また、往路に二十日、復路にも半月を費やしての移動も、幕府の目を警戒して慎重に慎重を期したものである。このとき正饒は六十二歳。驚くべき行動力である。

この山口行きで、正饒は長州への融資継続を判断したと思われる。正饒が山口に入る前の一〇月一五日には、徳川慶喜が二条城で大政奉還を発表。時代の波は再び大きく風向きを変え始めていた。

新撰組の借用書

正饒が山口から大坂に戻って間もない一八六七(慶応三)年一二月八日。突然、新撰組の近藤勇と土方歳三が加島屋を訪れる。

ちょうど三年前、長州藩との関わりを取り調べられた因縁の相手である。隠密裏に長州から戻って来たばかりの正饒からすると、心中穏やかではなかったかもしれない。

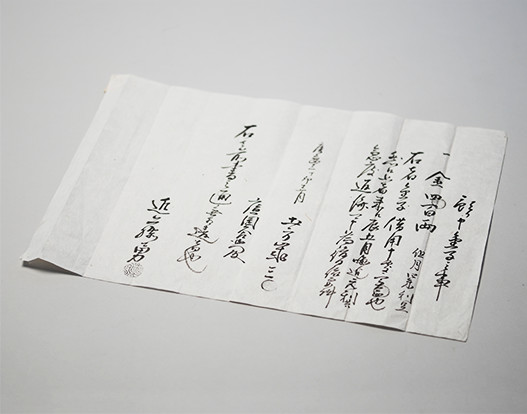

しかし、近藤・土方の用件は取り調べではなく、借金の申し込みであった。金額は四百両。同じ日付、同じ文面の借用書が、鴻池屋などにも残されているため、同じ用件で大坂商人の間を依頼して回っていたと考えられる。

正饒は素知らぬ顔で求めに応じた。この借用書は現在も大同生命に残っている。

新政府と加島屋

年が明けた一八六八(慶応四)年一月、鳥羽・伏見での武力衝突をきっかけに戊辰戦争がはじまる。同月、将軍・徳川慶喜に対する追討令が出され、新政府軍が東に向けて進撃を開始した。

大政奉還からこの時点まで、多くの大坂商人は幕府方につくか、朝廷方につくか、判断を迷っていたものとみられている。前年の一二月九日、まさに新撰組が四百両を借りた翌日に発表された「王政復古の大号令」の際にも、大坂商人は新政府に召集されたが、みな多忙を理由に静観を保っている。

しかし、「鳥羽・伏見の戦い」で旧幕府軍が敗れ、次いで徳川慶喜が朝敵となったことにより、新政府の呼び出しに応じざるを得なくなる。加島屋ら大坂商人一行が京へ向かったのは、まだ鳥羽・伏見の戦火も冷めやらぬ、一月二四日のことであった。

一月二九日、京・二条城に参集した大坂商人たちを、新政府の三岡八郎ら財政担当者たちが迎える。用件は徳川討伐および新政府樹立のための御用金の拠出である。その額は、実に三百万両(「一両=五万円」で換算した場合、千五百億円)と莫大なものであった。

その後も新政府は矢継ぎ早に、新たな財政機関を設立する。その運営資金は主に商人に求められ、資金拠出依頼が相次ぐ。

この間正饒は、新政府により設立された金穀出納所や会計官の御用を命じられ、次いで通商司や商法司といった通商機関でも頭取を命じられる。これらの機関は後に大蔵省や商務省と名を変え、国家財政を牽引していくことになる。

加島屋の財力が期待されていたことはもちろんだが、正饒が文字通り命を懸けて築いた、「長州藩との信頼関係」が加島屋を救ったともいえる。

加島屋に贈られた「黄金茶碗」

それでは、その後の加島屋と長州藩との関係はどうなったのであろうか。

戊辰戦争で会津藩が降伏、元号が「明治」に変わり新たな時代が幕を明けた直後の一八六八(明治元)年一一月、長州藩からの使者が大阪を訪れる。

朝敵となって以来、藩と商人の取引は断たれていたため、貸付金の返済が滞ったままでいた。その負債総額は、約銀一万八千貫。現在の金額でおよそ百五十億円を超える額にまで膨らんでいた。長州藩では商人への返済を再開するに当たり、返済案を提示するため担当者を大阪に派遣したのである。

朝敵扱いされていた間の返済は棚上げ、返済期間の延長、利下げ……そのような案が長州藩から加島屋をはじめとする銀主たちに示された。

このとき銀主たちに藩主・毛利敬親から拝領品が下賜されている。多くの銀主に「御紋付きの衣服」が与えられる中、加島屋には特別に「黄金製の茶碗」が贈られている。「この数年来の融資の要請に加島屋が率先して応じたことを踏まえ、今回の藩債整理の依頼にあたり特に下賜する」というのが名目であった。長州藩は加島屋に「黄金茶碗」という形で、格別の謝意を示したのである。

この「黄金茶碗」は現在も、奈良市の寧楽美術館に所蔵されている。

正饒の死と更なる危機

こうして激動の幕末を切り抜け、新たな時代でも先鞭をつけた正饒は、その後すぐに体調を崩し、一八六九(明治二)年七月に帰らぬ人となった。享年六十四。

正饒の長男・喜三郎は早世しており、次男の信五郎は分家である加島屋五兵衛家に養子に入っていたため、三男・文之助が家を継いで九代目久右衛門正秋となった。まだ数え年で二十六歳、大店の経営を担うには若すぎる年齢だった。

次いで、一八七一(明治四)年七月、明治政府は藩を廃止し、中央の元に府と県を設置する「廃藩置県」を断行する。これにより、旧藩の債務は天保年間以前のものは無効となり、それ以降の債務も無利息・五十年賦の公債となった。

およそ九百万両(「一両=五万円」で換算した場合、四千五百億円)といわれた加島屋の貸付金も大部分が反故となり、加島屋のビジネスの中核であった大名貸しによる利子収入も、これにより完全に途絶えることとなった。

さらに、諸藩から公金として預かっていた運用金には返済義務を課されたため、加島屋の屋台骨は大きく揺らぐことになる。

まだ経験の浅い当主・正秋と、大きな負債。まさに経営の危機に直面した加島屋を救おうと立ち上がったのは、一人の女性であった。

彼女の名は広岡浅子。京の出水三井家(後の小石川三井家)から、正饒の次男・信五郎に嫁いだ人物である。

加島屋は、幕末に勝るとも劣らぬ激動の明治を、浅子、そして正秋と信五郎の奮闘によって乗り切っていくのである。