小橋三四子と広岡浅子〈前編〉

小橋三四子の生涯と広岡浅子

はじめに

一九一四(大正三)年、『読売新聞』で画期的な紙面が創設されました。その名は「よみうり婦人附録」。女性読者を対象とした、現在でいう「くらし家庭面」です。当時は、女学生が新聞を読んでいると、叱られるような時代でもありました。立ち上げには歌人の与謝野晶子などそうそうたるメンバーが参加しましたが、その中で編集主任として活躍した女性が、小橋三四子(一八八三(明治一六)年〜一九二二(大正一一)年)でした。

小橋については、以前に当コラムでも「浅子の薫陶を受けた女性ジャーナリストのさきがけ」と紹介しています。

しかし、小橋の生涯をより深く掘り下げると、彼女はジャーナリズムを通じて多くの女性に「力」を与え続け、また、現在も続く新聞企画を立ち上げるなど、多大な事績を残した女性であることが分かりました。

そこで今回は小橋三四子に焦点を当て、彼女の生涯、そして後世に与えた影響を、広岡浅子との関わりも交えて紹介します。

ジャーナリストへの道

小橋三四子は一八八三(明治一六)年七月二三日、静岡県で生まれました。五歳の時に一家で上京後、東京府立第一高等女学校(現在の東京都立白鴎高等学校)を卒業し、一九〇一(明治三四)年、開校を迎えた日本女子大学校国文学部(現在の日本女子大学文学部)に第一回生として入学しました。

一九〇四(明治三七)年、小橋は卒業に際し、校長・成瀬仁蔵の呼びかけに応え、日本女子大学校の機関紙『女子大学週報』発行の主要メンバーとなります。その後、同校の同窓生組織である桜楓会機関紙『家庭週報』、月刊誌『家庭』(一九〇九(明治四二)年『家庭週報』と合併、一九一一(明治四四)年廃刊)で、記事の執筆、編集、校正、広告、発送と、雑誌作りの全工程に携わりました。これが、小橋の新聞記者、編集者としてのキャリアの出発点となりました。

小橋は一九一一(明治四四)年から、日本YWCA(キリスト教女子青年会)の幹事として事務を行いながら、機関誌『明治の女子』、『新女界』の編集を務めます。そして一九一四(大正三)年四月三日の「よみうり婦人附録」創設に際し、編集主任として読売新聞社に入社しました。この時の決断を、小橋はこう回想しています。

「日刊新聞が初めて婦人のために一頁を割くという事が、私にあらゆる困難を排しても、その主任として編集を引き受けてみようという勇気を与えたのでした」

小橋、三〇歳の大きな挑戦でした。

「よみうり婦人附録」での活躍

読売新聞社に入社した小橋は「よみうり婦人附録」で、「婦人と時勢」という巻頭のコーナーを担当し、評判になったといいます。

「その時々の事件、問題、ニュース等をとり入れ、あざやかな切り口で問題提起をして、自分の考え方を述べて終わる。この欄のファンは多かったようで、海外まで広がり……(略)」

また、小橋が担当し、『読売新聞』で現在も続いている企画があります。それは、同紙の人気コーナー「人生案内」で、当時は「身の上相談」というタイトルでした。当時の小橋は、相談者からの手紙を読んだり、相談者と実際に面会しながら、「よみうり婦人附録」の記事を書きつづける、そのような多忙な日々を過ごしました。

小橋が書いた記事は、多くの女性読者の支持を得ました。後の国会議員・市川房枝も、その一人です。

「当時、読売新聞が一ページ大の婦人欄を作りまして、その一番最初に小橋三四子さんの評論が出ておりまして。私、非常に関心を持ち、読売新聞に、東京に行きたい、なんて投書したことがあるわけなんです」

さらに、小橋は一九一五(大正四)年五月に「婦人記者倶楽部」創設のメンバーとなり、女性記者が連帯することによってジャーナリズムを動かし、世論を「婦人の地位向上」に向かわせようとしました。

このように精力的な活動をしていた小橋ですが、入社からわずか一年半で読売新聞社を退職し、今度は自ら会社を立ち上げ、女性のための週刊誌を創刊しました。それが『婦人週報』です。

『婦人週報』と浅子との関わり

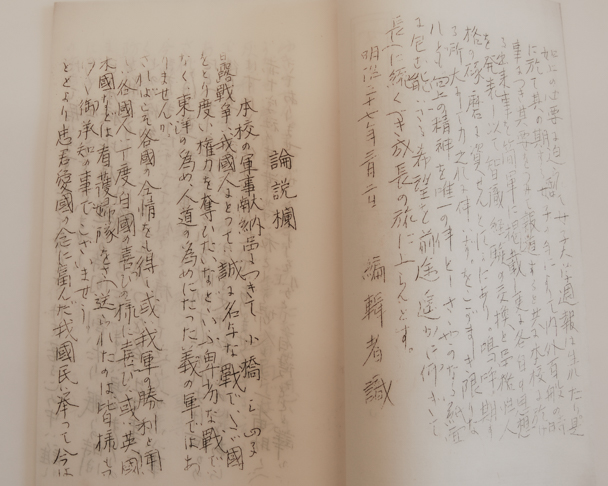

読売新聞社退職後の一九一五(大正四)年一一月、小橋は『婦人週報』を創刊します。『婦人週報』は毎週金曜日に発行された婦人向け週刊誌で、誌面は全二四ページ(創刊当初は一二ページ)、冒頭の社説と時評記事は、創刊から小橋自身が書き続けました。この他に長期連載企画として、著名な女性を紹介する「一人一評」、他に「応接間の五分間」「名物教授」「名士とその母」といった、人物評やインタビュー記事が多く掲載されています。

また、「よみうり婦人附録」と同様に「身の上相談」(後に「慰安録」と改題)を設け、さらには女性の就職に関する悩みを取り上げ、実際に職業のあっせんをすることもあった「人事相談所」、読者投書欄を充実させて誌面で返答するなど、読者ニーズに応える誌面を作りました。

この『婦人週報』創刊に際し、小橋に経済的援助をしたのが、広岡浅子です。

小橋が第一回生として日本女子大学校に入学した時から、浅子は小橋に目をかけていたことがわかっています。また、小橋が卒業後に関わった『家庭週報』など日本女子大学校の機関紙には浅子が頻繁に登場しており、これらは小橋が取材、執筆したものと考えられます。さらには「よみうり婦人附録」にも、浅子の寄稿やコメント、活動の様子がしばしば掲載されています。

浅子は『婦人週報』の創刊に際し、小橋への経済的支援を惜しみませんでした。

小橋は、そのことについて、次のように回想しています。

「まだ世間に信用のない一婦人の編者に、莫大の保証金と資金とを投じてくださったのは、(広岡浅子)刀自(注:年配女性への敬称)でありました」

また、一九一八(大正七)年には、浅子が「九転十起生」のペンネームで寄稿していた記事を一冊の本にまとめ、それに「七十になる迄」と題した浅子の自伝を加えた書籍『一週一信』を、婦人週報社から発行しています。

二人の交流は、経済的なつながりに留まりません。浅子が御殿場・二の岡で開催した勉強会にも小橋は毎回参加しています。また『婦人週報』では、浅子自身による寄稿のみならず、次のように浅子の身近なエピソードや人となりをしばしば紹介しています。

「廣岡浅子女史は当代の女傑で怖いような方ですが、存外優しい子供のような情緒を持っておる人で、虫けら一つでも生物を殺すのが大嫌いだそうです」

「廣岡浅子刀自は、嘗て指輪やその他の飾りを持ったことがない。地味な様相の胸に僅かにかかっている金鎖には、五六円の大型ニッケルの時計が着いている。講演の折などにはこれを外して机に置かれるが、人々は白金かと思いのほか、近寄ってその品の余り質素なのに驚くという事である」

「十二三の時、髪をこわすのでよくお母さんから叱られた。小さい浅子さんはどうしたらお母さんの小言を遁れることが出来るかと熟々考えた末、善い事を思いついた。髪があればこそお母さんの小言も出るわけと、夜ひそかに結いたての髪をぷっつりと根元から切って、枕元に置いたまま、ぐっすりと寝てしまった。あくる朝それを乳母が見つけて大騒ぎになった。けれども浅子は一向平気でニコニコしている。仕方がないので、その日から附髷をしたが、お転婆をするので、今度は髪がこわれる所が、コロコロと落ちた」

さらに、浅子の死の三日前にも、小橋は浅子の求めに応じ、東京・麻布にあった広岡家別邸を訪れて長時間歓談しています。このように、年齢や立場という枠を超えて、小橋と浅子は強い絆で結ばれていました。浅子の言葉を最も多く受け止め、そして最も多く世に伝えた人物、それが小橋だったのです。

浅子の死と、その後の小橋

『婦人週報』の創刊から四年後の一九一九(大正八)年一月一四日、浅子は七一歳でこの世を去ります。小橋は『婦人週報』で浅子の死を悼む特集記事を執筆し、そして編集後記でこのように書きました。

「本誌の知己をこの世から失った淋しさはありながら、死に臨んでもなお燃ゆるような望みを失わなかったその魂を、静かに懐うことによって、私共の心には何物か新しいものが生まれて来なければならぬと考えております」

その時の七月、小橋は『婦人週報』の休刊と、三年間の欧米への渡航を誌上で発表しました。浅子の死により考えた「新しいもの」。それは、ジャーナリストとして社会に貢献するためのさらなる自己研鑽と、浅子も「女性に必要な経験」と語っていた、海外で知見を深めて日本を外から観察することでした。

小橋は米国コロンビア大学の新聞学聴講生として学生生活を送り、その後は英国、オランダ、ベルギー、ドイツ、スイス、イタリア、フランスと欧州各国を巡りました。この間も、国際婦人労働会議に日本代表の一員として参加、米英社会の比較を大手女性誌『主婦之友』に寄稿するなど、旺盛な活動を続けていました。

一九二一(大正一〇年)一二月に帰国後、小橋はすぐに主婦之友社に入社します。欧米での経験から、小橋は第一次世界大戦後の世界情勢の変化と、「女性文化」の必要性をこう説きました。

「今や世界は国家的の割拠(注:それぞれの地方を根拠として立ち上がること)から国際的の提携に進み……(中略)男性の文化から男女共労の文化に及ばんとする」

「次に来るべき文化は、万人が等しく人間として生を楽しみ得る平和人道的なものでありたいということ」

「生命を愛する婦人の働きにより、新しい文化は生まれる」

それを実現すべく、小橋は『主婦之友』誌上で精力的に論説を発表し、また新たに設立した文化事業部の主宰者として、全国で女性に向けた講演会や音楽会を次々と開催しました。

しかし、入社からわずか四ヵ月半後の一九二二(大正一一)年五月一一日。小橋は心臓麻痺で突然この世を去ります。享年三九という若さでした。

小橋の急逝に、多くの人が嘆き悲しみ、彼女の死を悼みました。主婦之友社社長の石川武美は、小橋の人柄とその足跡を、こう表現しました。

「主婦之友社に於いても、誰もがお母さんに対するような親しみを以て、小橋さんに対していたようでした。少しも気取らない天真爛漫な態度と、誰にも平等を以て接するために、たった一度会っただけの人にでも、忘れることのできぬ懐かしい印象を与えたのだと思います」

「彗星的に現れ、彗星的に消えてゆくものの多い婦人界に、一歩一歩とじりじり進んでゆく真摯な態度の小橋さんは、その生涯のどこにも浮薄(注:浅はかで軽々しいさま)の跡を止めていません。どこまでも努力主義でありました。どこまでも堅実な歩みを歩いた人でありました」

スケールの大きな考えと論理性を兼ね備え、新しい社会の実現のためにジャーナリストとしての生涯を貫いた小橋三四子。浅子の意志を継ぎ、女性自身が声を上げる時代を切り開いた小橋の残した足跡は、彼女の死から一〇〇年が経とうとしている現在の「女性活躍社会」に続いているのです。

シリーズ 小橋三四子と広岡浅子

参考資料

- 「日本女子大学学園事典 創立100年の軌跡」(日本女子大学 二〇〇一(平成一三)年)

- 中村幸「婦人ジャーナリスト 小橋三四子」(近代女性文化史研究会編『婦人雑誌の夜明け』大空社 一九八九(平成元)年)

- 中嶌邦「婦人週報とその位相」(近代女性文化史研究会編『大正期の女性雑誌』大空社 一九九六(平成八)年)

- 小橋三四子「身の上相談から見た社会」(『新女界』六巻二号 一九一四(大正三)年二月)

- 石川武美「亡き友小橋三四子氏」(『主婦之友』第六巻第九号 一九二二(大正一一)年七月)

- 『市川房江自伝 戦前編』(新宿書房 一九七四(昭和四九)年)

- 読売新聞生活部編『こうして女性は強くなった 家庭面の100年』(中央公論新社 二〇一四(平成二六)年)