【第二章】実業家・広岡浅子の奮闘〈2/3〉

炭鉱ビジネスへの参入

浅子と炭鉱ビジネス

炭鉱業への新規参入は、実業家・広岡浅子の名を一躍有名にしたが、そもそも浅子はなぜ炭鉱ビジネスに進出しようとしたのだろうか。

後年、浅子は

まだ石炭の値打を知らぬ時でありましたが、これからの日本には米よりも必要なものであるのは石炭であると思って(略)

と述べている。

江戸時代に加島屋のビジネスの中核であったコメよりも有望だと思った、とのことであるが、浅子が石炭の重要性、その商売としての将来性を認識するきっかけとなった、二人の人物がいた。

この二名を紹介しながら、まずは当時の筑豊炭鉱業の様子をみてみよう。

明治初期の筑豊

一八六九(明治二)年の「鉱山開放令」、続く一八七三(明治六)年の「日本坑法」が施行されたことにより、江戸時代は藩の専業だった石炭の採掘が、地元村民の許可さえ得られれば事業に着手できるという「掘ったもの勝ち」の制度ができる。

一八七七(明治一〇)年、西南戦争の終結により九州に平穏が訪れると、一攫千金を夢見た「山師」と呼ばれる人々が様々な手段を使って資金や人材を集め、競うように炭鉱を開いた。筑豊だけでその数およそ八百(今野孝「明治初期の旧嘉麻・穂波両郡にみる石炭鉱業と借区 明治一六年の『鉱山借区一覧表』の再検討を中心に」一九八六年、九州大学石炭研究資料センター)。

まさに炭鉱乱立状態といった状況の中で、いち早く頭角を現した炭鉱主のひとり、それが帆足義方だった。

帆足義方

帆足は元々軍人だったが、西南戦争で九州を訪れた時に炭鉱業の将来性を見越して軍を退職、そのまま筑豊で炭鉱業を興した人物である。帆足は明治一〇年代前半から次々と炭鉱を開き、その規模は地場の炭鉱主として著名な貝島太助、麻生太吉らをも凌ぐ勢いだったという(祖父江陽一『鉱業家・帆足義方 石炭から金山へ筑豊を駆け抜けた男の全貌』)。

しかし、一八八二(明治一五)年、政府は乱立する炭鉱とそれに伴う乱掘による地下資源の毀損防止を目的に「選定鉱区制度」を導入した。これにより、一鉱区の開発規模は一万坪以上となり、さらに国が開発資金を有すると判断した申請者に、炭鉱の開発許可を与えるという制度に変更された。

この選定鉱区制度により、炭鉱事業にはより大きな資本が必要となったため、中央資本の筑豊進出を加速させ、三菱や三井といった中央の大資本が相次いで筑豊に進出する。そのような中で筑豊の地場炭鉱主が大資本に対抗するためには、同じく資本家、つまり金主による支援が必要不可欠となる。ここに、帆足と浅子との接点が生まれるのである。

しかし、加島屋の立て直しのために大阪と東京を奔走している浅子と、筑豊にいる帆足とが直接出会う機会はなかった。浅子と帆足を繋いだ人物、それが吉田千足である。

吉田千足

吉田千足は一八四六(弘化三)年、熊谷(現・埼玉県熊谷市)出身、(国立公文書館に残されている辞令によると)維新後司法省に出仕し、一八七四(明治七)年に福岡の若松県に転属となる。そこで九州の人脈をつくったのか、また帆足同様、吉田も石炭業に将来性を感じたのか。一説に吉田は、帆足義方の弟・斯波義兼の女婿であったという資料もある(『山本達雄』山本達雄先生伝記編纂会、一九五一(昭和二六)年 同書では義兼を「義廉」と表記)。

その後、大阪始審裁判所判事に転じ、和歌山始審裁判所所長にまで昇進した吉田であったが、一八八一(明治一四)年、病気療養を理由に司法省を依願免職となる。

その吉田が、翌年、大阪株式取引所(現・大阪取引所)の第二代頭取として突如大阪財界に登場する。また、同時に同取引所の肝煎(理事、現在の取締役に相当)に就任したのが、浅子の夫・信五郎だった。

大阪株式取引所は、当時大阪財界の中心的存在だった五代友厚が設立に尽力した証券取引機関である。その設立発起人・株主・経営陣には、五代を中心に大阪商人の主だったメンバーが揃っていた。加島屋もそのメンバーにいたからこそ、炭鉱ビジネス進出のきっかけを掴んだのである。

大阪株式取引所の頭取をわずか一年で退職した吉田は、「国産を開き国富を増す」という想いから、かつて赴任経験のある筑豊の炭鉱業への進出を企図する。筑豊と大阪財界双方の人脈を持つこの吉田の手によって、帆足、そして加島屋が連携することとなる。

広炭商店設立

一八八四(明治一七)年、浅子と吉田千足は「広炭商店」という会社を設立し、石炭事業に着手する。

筑豊の石炭を取り巻く当時の状況をみると、一八八七(明治二〇)年には選定鉱区制度における鉱区の基準が六十万坪以上に引き上げられ、もはや地場の小さな炭鉱主では手がつけられない状態になった。

結果として、筑豊炭鉱の開発は大資本を持つ財閥を中心として動くことになる。三井が官営三池炭鉱を払い下げで獲得したのが一八八八(明治二一)年。三菱が鯰田・新入の両炭鉱を買収したのが翌一八八九年。

このようにしてみると、一八八四(明治一七)年の広炭商店設立は、筑豊地場の炭鉱主と中央の資本家が結びついた事業としては、最も早い部類の筑豊進出であったと言えよう。

広炭商店の新聞広告では、当時の業務をこのように記している。

斯波炭販売広告

当坑石炭売捌方各地事務所を置き取扱い候ところ、今般便宜により各事務所を廃し広炭商店へ悉く皆販売委託の契約致し候に付き、今後当坑の石炭は同店に限り売り捌き方取扱い候間、需用の諸君は同店へ御照会御取引成されたく、この段広告候なり。

斯波炭坑主 帆足義方

筑前国遠賀郡若松港 広炭商店本店

兵庫県神戸区神戸海岸通六丁目九番屋敷 広炭商店第二支店

大阪府北区北安治川一丁目一四番地 広炭商店第四支店

右当店において販売方一手に引き受け候については各地支店又は代理店の儀は設置の上更に広告致すべく致し候なり。

広炭商店 総長 広岡信五郎

同 副総長兼取締役 吉田千足

このように、帆足の所有する炭鉱で産出された石炭を、広炭商店が独占的に販売していくという構図が、浅子の炭鉱ビジネスのスタートになる。

海外への輸出

帆足が所有する炭鉱で産出される石炭の販売権を得た広炭商店。その石炭をどこに販売しようとしていたか、興味深い史料が三井文庫に所蔵されている。

三井物産と広炭商店との契約書で、標題は「海外販売委託に関する約定書」。その署名欄には、「広炭商店総長代理」として、広岡浅子の署名・押印がある。高松松平家に出した「再願書」と同じだ。浅子が三井家の出身であることを考えても、この交渉にもまた彼女が直接関わっていたことは間違いない。

この約定書からは、帆足の炭鉱から産出する石炭を、三井物産を経由して海外へ輸出しようとした浅子の狙いがわかる。この約定書の内容はおおよそ次のようなものだった。

・広炭商店は筑豊炭の海外輸出をすべて三井物産に依頼する。

・広炭商店で荷為換金を必要とするときは、三井物産上海支店が売上金の八割までの金額を前貸しする。

・石炭は広炭商店が日本郵船から借り入れた汽船・越中丸で運搬する。

・広炭商店は三井物産に販売手数料として売上代金の二分五厘を支払う。

このように、浅子の炭鉱ビジネスの目論見は、筑豊の石炭を上海などへ海外輸出するというものであった。しかし、そこには大きな問題が立ちはだかる。炭鉱から輸出港までの「石炭の輸送」である。

石炭の輸送に苦心

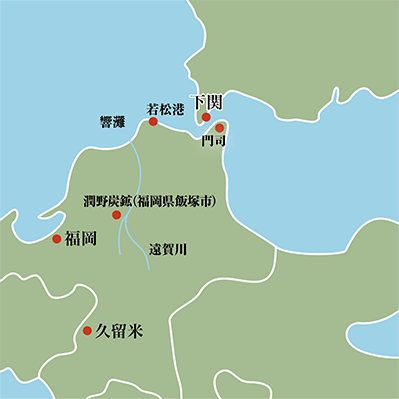

筑豊から響灘へと流れ込む遠賀川。明治時代、筑豊で産出した石炭は「かわひらた(五平太船)」と呼ばれる吃水の浅い船に積まれ、次々と川を下っていった。

筑豊の石炭を輸送する手段として鉄道が敷設され、飯塚にまで鉄道が延びるのは一八九三(明治二六)年。つまり浅子が石炭事業に進出した時には、石炭を港まで運ぶ方法は、船による運搬しかなかったのである。

その石炭をさらに海外に輸出しようとすると、遠賀川の河口付近にある若松港で積み替えて長崎まで運び、さらに長崎から税関を通して海外へ輸出するという方法しかなかった。若松港は水深が浅く、大型船の入港には不向きだったためである(門司税関『門司港と門司税関の軌跡〜門司税関100年の歴史〜』、二〇〇九年)。

しかし、それでは時間もコストもかかりすぎる。この問題の解決には、長崎の他に、もっと筑豊から近く、そのまま海外へ運べる港、そして税関が必要になる。そこで浅子が目をつけたのが、当時は塩田しかなかった、現在の門司(福岡県北九州市)だった。

当時の新聞にはこのようにある。

門司より石炭を輸出せんとす

豊前筑前両国より産出する石炭はこれまで長崎港へ積廻し同所より海外へ輸出し来たりしが、広炭商社の願により赤間関対岸の門司より直ちに輸出する事になりたるにつき、同所へ税関輸出の出張所を置かるるという。然あらんには、無用の費用を省き大いに彼我の便利を増すならん。

北九州市門司区。現在は「門司港レトロ」として明治から大正にかけての洋館や瀟洒な建築物が残り、九州の工場群の世界遺産認定も相俟って多くの観光客で賑わっている。その港の角にあるのが旧門司税関。一九一二(明治四五)年に建てられた二代目の建物である。

門司から石炭を輸出するという構想の実現には、広炭商店のビジネスパートナーであった吉田千足が関与・主導したようであり、門司税関の百年史にもその記載がある。

門司にできた最初の税関官署は、門司港築港以前の一八八五(明治一八)年五月に設置された「門司長崎税関出張所」である。(中略)申請したのは埼玉県出身の吉田千足で、当時は福岡県に居住し、石炭輸出の許可を受けたとなっている。(以下略)

税関の設置を申請したのは吉田だが、浅子自身も門司からの輸出については後年に、

門司がまだ原野であった頃率先して店を出して輸出を始めた

と述べている。門司からの石炭輸出は、広炭商店としての経営判断だったのであろう。

ここで「炭鉱ビジネス」に関する浅子の構想をいま一度まとめてみよう。帆足所有の炭鉱で産出される石炭の販売代理店を取得、それを国内のみならず、海外に輸出する。最大のコストである輸送費に関しては、長崎港ではなく筑豊により近い門司港から直接輸出を行うことで問題を解決し、そのために門司に税関を設置し港を整備する。筑豊の隆盛と門司繁栄の歴史を知る者であれば、誰もがその先見性に驚嘆せざるを得ない。

しかし、門司に税関が設置された一八八五(明治一八)年時点では、この構想はわずかばかりに早すぎた。門司の規模もまだ大きくなかったのに加え、長崎からの輸出と異なり門司からの石炭輸出には税金が課され、さらには運送会社が合併した結果、運賃が暴騰するなど、輸出に関わるコストを解消することができなかったのである。

(『立身致富信用公録』「工業家吉田千足君」、一九〇二年 国鏡社)

日本石炭会社

しかし、浅子はそれだけで諦めるような人物ではなかった。

今度は帆足義方の炭鉱自体も傘下におさめ、販売だけではなく石炭の産出から販売までを手掛ける商社を設立する。

メンバーは帆足、吉田に加え、三井の番頭格の三野村利助、そして読売新聞初代社長となる実業家・子安峻ら東京の財界人らが設立した「東京石炭商会」と広炭商店を合併し、「日本石炭会社」を設立するのである。

このたび日本国内の石炭商石炭坑より関係する人々の内、協賛一致して日本石炭会社と称する一の石炭大会社を創立するの運びとなりたり。(中略)本社にては吉田千足氏を社長に、広岡信五郎、高浜忠恕、中沢彦吉、帆足義方の四氏を取締役に選定し本日一日より開店せり。実に日本石炭に関する商務と坑務を取り扱う諸氏合併協力せし一社なれば、我が輩は今回に於いて充分の好結果を見んかと希望に堪えざるなり。

このように現地の新聞も大きな期待をもって迎えた一大石炭商社の誕生だったが、ここにも大きな逆風が吹く。一八八一(明治一四)年から始まる松方財政(松方デフレ)により日本国内がデフレ不況になると、ついに一八八五(明治一八)年末ごろから石炭の供給が需要を上回り、石炭の価格が暴落してしまう。

このような状況で、帆足がまず資金不足により離脱。門司港からの海外輸出も順調には進まず、この日本石炭会社は早くも一八八八(明治二一)年に解散の憂き目を見る。

浅子の元に残ったのは、融資の抵当としていた、帆足所有の炭鉱のみとなってしまった。現在の福岡県飯塚市に存在した「潤野炭鉱」である。

結果的に、浅子の構想はわずかばかり早すぎたのかも知れない。日本石炭会社の解散直後の一八八九(明治二二)年、筑豊の炭鉱と若松・門司を結ぶ鉄道が敷設され、その翌年には門司港が長崎同様、「特別輸出港」に指定され、海外向け燃料の輸出税もかからないようになった。炭鉱事業が挫折した問題点がその直後に解決され、筑豊の炭鉱と門司港は空前の発展を遂げる。

しかし、浅子はそこで炭鉱業から一時離れる決断を下している。地元大阪で「加島屋の宿願」ともいえる事業が待っていたからだった。