【第三章】日本女子大学校の設立〈1/3〉

潤野炭鉱の再開発を断行し、その監督のため広岡浅子が大阪と九州の筑豊を往復していた一八九六(明治二九)年、彼女のもとを一人の男性が訪ねる。その男の名は成瀬仁蔵。加島銀行本店(現在の大同生命大阪本社ビル所在地)からすぐの場所にあった、梅花女学校の校長であった。

この成瀬との出会いが、浅子の情熱を女子教育に傾けるきっかけとなる。

浅子と成瀬仁蔵との出会い

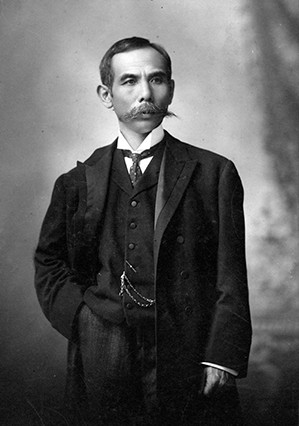

成瀬仁蔵

成瀬は一八五八(安政五)年、山口県吉敷(現在の山口市)に生まれた。維新後、山口県の教員養成学校を経て教員を務めていたが、同郷の澤山保羅の影響を受けてキリスト教徒となり、大阪・梅花女学校に奉職していた。その後アメリカに留学し、女子大学設立の構想を具体化させた成瀬は、帰国後の一八九四(明治二七)年から、再び梅花女学校に復職し、校長を務めていた。

成瀬の目標は、女子高等教育機関、今でいう女子大学の設立であった。そのため関西の有力者を訪問しては、自分の志に共感し、援助してくれる人物を探し求めていた。

成瀬がまず訪問したのは、大阪府知事の内海忠勝だった。彼は同郷(吉敷)の先輩であり、梅花女学校のある大阪の府知事を務めていることからも、成瀬が真っ先に相談すべき人物だった。

続いて相談をしたのが土倉庄三郎。大和吉野の林業家として大きな財産を持つ実業家だった。娘を梅花女学校に通わせており、成瀬とも面識のあった土倉は、成瀬の計画に全面的に賛同する。その土倉から、事業の協力者候補として紹介されたのが、広岡浅子だった。

浅子と成瀬の初対面

このようにして出会った浅子と成瀬。しかし初めての対談は、意外な結果に終わる。

「第一回の会合においては、夫人は只黙々と(成瀬)先生の説を傾聴するだけで、むしろ賛意を表されなかったのである。」

また浅子自身も、成瀬との最初の面会をこのように振り返っている。

私が女子教育についていささか考えを持っていることを知りまして、種々の人が尋ねて来まして、何学校を設立するとか、何女学校を計画したし、とか申しまして、私の賛成と尽力とを求めましたことは随分たびたびありました。

成瀬先生はある人の紹介で私の宅においでになりまして、(中略)学校を設立したし賛助せよと言われましたが、当時、私は依然として之を助ける意はございませんでした。

すでに女性実業家として名を馳せていた浅子のもとには、学校設立の援助要請が数多く舞い込んでいた。誰よりも浅子自身が、読書を禁じられた十代の頃から「女子にも男子と同じ教育を受けさせるべき」と感じていた。そのため浅子が求めるものは、ただ単に女学校を作るというものではなく、より彼女の考えに合致した女子教育論であり、その具体的な設立計画であった。結局のところ、浅子の求めるレベルを満たすような構想は、これまで誰からも提示されなかったのである。

加えてその頃の成瀬の言動や風体は、「元来成瀬君はポツリポツリ話す人」「味噌漬みたいな汚い着物を着て牧師然とした装い」(『日本女子大学校四拾年史』)といったもの。政財界の要人相手に雄弁を奮い、初対面の人物から援助を引き出すことに長けた人物、という訳ではなかった。

さらに浅子も時間を無駄にするのが嫌いな性分、面会者とは時候の挨拶や雑談も交わさずに「さて、ご来意は」と単刀直入に聞くような性格だった。このような二人が初対面で打ち解けて話し合うことは、なかなか難しかったのであろう。

初対面では強い賛意を示さなかった浅子に、成瀬は自分が著した一冊の本を渡す。『女子教育』と題したこの書籍は、設立活動を始める直前に盟友・麻生正蔵と書いた、成瀬の女子大学校設立の趣意書だった。

成瀬が去った後、浅子は炭鉱監督のために九州に出張したときに、この『女子教育』に初めて目を通す。そこで浅子は初めて成瀬の女子教育に対する深い想いを理解し、大きな衝撃を受けるのである。

『女子教育』

成瀬の『女子教育』の要旨は、女子高等教育機関の必要性を次の「三本の柱」から説いたものだった。

女子を「人」として教育する

今までの女性は器物のような扱いを受けていたが、まずは男子と同等の人格を認め、これを教育すべし。

女子を「婦人」として教育する

日本には「良妻賢母」という言葉があるが、妻にも母にも、女性であればなるべきものである。良い妻、賢い母となるには、やはり教育が必要なのである。

女子を「国民」として教育する

自らのための教育ではなく、社会に貢献する女性となるべきであり、それが日本の国力を増加させる根本である。その実践的な教育を受ける場が女子には必要である。

成瀬はこのように「人としての教育」を根本におき、さらに「婦人としての教育」へと展開させ、「国民としての教育」によって社会に還元できる人材を育成することを説く。

『女子教育』では、この考えのもとに「知育」「徳育」「体育」と個別具体的に教育論を提示し、さらには女子大学校で設置すべき学部や教育科目まで詳細に述べられていた。

「私はこれを読んで感涙止まなかった」

これまでも述べたように、浅子自身、幼少の頃に学問に興味を持ったものの、「女子に学問は不要」という当時の商家の慣習により読書を禁止されるという体験をしている。さらに加島屋に嫁いだ後は、夫・信五郎や家族の理解があったとはいえ、ほぼ独学で算術の稽古を積み、簿記などの実践的な学問を独力で修めている。

そのような経験をしてきた浅子にとって、この成瀬の『女子教育』が説く内容はまさに浅子が歩んできた人生、そして浅子が痛感していた教育の必要性と合致するものだったのである。

また、女子大学校設立のための具体的なビジョンが詳細に記されていたことも、経営者・浅子にとっては大いに納得のいく内容であっただろう。

『女子教育』を読んだときの衝撃を、浅子はこう語っている。

繰り返し読みましたことが三回、私はこれを読んで感涙止まなかったくらいでした。そこで私はこの人こそ真に女子教育を託すべき人、また自分の希望する女子を養成することのできる方と信じました。

浅子は九州から大阪に戻ると、すぐに自ら成瀬のもとに足を運び、協力を約束したという。浅子、そして彼女を紹介した土倉庄三郎はそれぞれ五千円(現在の価値で約二千九百三十万円)を寄付、しかも「設立如何にかかわらず返金は不要」「もしこの女子大学校設立事業が成功しなかった際は、自分(広岡浅子と土倉庄三郎)の責任で募金を全て返却する」という内容だった。成瀬を見込んだ浅子の気持ちが表れている。

この浅子との出会い、そして土倉とともに設立に賛意を示したことを、後に日本女子大学校の校史ではこのように記している。

実に此の土倉氏と広岡夫人とが後援者となられた事によって女子大学の最初の礎石は据えられたのである。

参考資料『日本女子大学校四拾年史』(一九四二(昭和一七)年)