【第二章】実業家・広岡浅子の奮闘〈3/3〉

浅子、潤野炭鉱へ

加島銀行設立と紡績事業

もともと大坂を代表する豪商、しかも大名への融資や堂島米会所での資金投資をビジネスの柱としていた加島屋にとって、近代的な銀行は早晩設立すべきものであった。

実際、一八七三(明治六)年には第三国立銀行を大阪に設立しようと、鴻池屋とともに加島屋(広岡久右衛門)も設立発起人に名を連ねている。しかし、この構想は実現には至らず、逆に加島屋は浅子らが必死に借財の整理をして立て直しをせねばならないほどの状況に陥ってしまう。銀行設立は目先の危機を前に、しばらく棚上げとなっていた。

明治二〇年代に入り、ようやく加島屋の立て直しも一息つき、炭鉱業など新しい業種にも進出できた。また、炭鉱ビジネスが不振となった遠因である政府の財政改革もようやく好転の兆しが見えたこの時期、満を持して銀行を設立することになる。

一八八八(明治二一)年、浅子らは「加島銀行」を設立し、初代頭取には広岡久右衛門正秋が、信五郎は相談役として就任する。

また、翌年には尼崎紡績(現・ユニチカ)が設立され、初代社長に信五郎が就任。一八九二(明治二五)年には日本綿花(現・双日の前身)を設立、信五郎が発起人の一人になる。

紡績事業は、大阪が取り組んだ一大産業プロジェクトであり、尼崎紡績も日本綿花も、発起人は大阪の財界グループで同じ顔を揃えている。当時の大阪における紡績業の発展は目覚ましく、一八九二(明治二五)年の綿糸の生産量は、大阪府下で全国の9割を占めている(富澤修身「大阪繊維産業集積史140年のダイナミズム」(『経営研究(大阪市立大学経営学学会)紀要』)57巻 二〇〇六年)。当時の大阪は「日本のマンチェスター」といわれ、繁栄の基礎を築く産業となる。

銀行、そして紡績事業。近代大阪発展の柱となったこれらの事業に、加島屋は全力を投入していたのだ。もしかすると、炭鉱業よりも先に「足元を固める」という事業戦略に変更したのかも知れない。

頓挫しかけた潤野炭鉱開発

飯塚市の中央部に位置する福岡県立嘉穂高等学校。この付近の敷地一帯が潤野炭鉱跡だとされている。そして近くにある飯塚市立若菜小学校のあたりに事務所棟があったと言われている。

潤野炭鉱は、一八八三(明治一六)年に帆足義方により開かれ、当時の先進的な機械を導入したものの、充分な生産量が得られなかった。『筑豊炭鉱誌』に次のように記されている。

潤野炭坑

炭坑主 広岡信五郎

位置:鎮西村大字潤野 借区坪数 八三万七三三七坪

沿革:本坑借区の域内は最も久しき歴史を有し、明治十六、七年中帆足義方氏の採掘を始めとし、十八年中日本石炭会社の名義となり、十九年中更に現借区主の手に帰せり。然れどもこの間一般炭坑市場の不景気に伴い、事業の規模甚だ大ならず……

日本石炭会社が不調に終わった段階で、当然、潤野炭鉱を売却して炭鉱事業から撤退するという選択肢もあり得た。しかし、浅子は周囲の反対を押し切って、潤野炭鉱を経営するという判断を下したが、さらにそこにも大きな壁が立ちふさがる。『筑豊炭鉱誌』の潤野炭鉱の項目はこう続く。

十九年より二十一年の頃までは一二の汽罐を据え付けて字平原の開坑し十听の捲機械を用いしも二十二年中更に字向卯田に転坑し八尺炭を採掘せり。然れどもこの辺大断層ありて採掘意の如くなる能わず、二十七年中一旦中止し……

浅子自身は加島銀行や紡績事業のために大阪にかかり切りとなり、別の場所で掘り進めた坑道も「大断層」により進まず、ついに休鉱を余儀なくされる。

周囲も事業の失敗を指摘する中、浅子だけは諦めなかった。「周りの炭鉱が産出しているのに、ここだけ出ないという道理はない」。そして、浅子はついに賭けに出た。

一八九五(明治二八)年、新たに鉱区内の別の場所を掘削、再開発に着手する。そして、今度こそは成功させるため、浅子はついに伝説的なエピソードとなる行動を起こしたのだった。

浅子、自ら炭鉱に入る

当時、炭鉱の現場は、経営者が雇った「現場監督」と「納屋頭(鉱夫を束ねて仕事を請け負う親方)」で成り立っていた。現場監督がいくら指示しても、納屋頭が「やれ」と言わなければ鉱夫は動かない。極端なケースでは、納屋頭の指示によって、組ごと別の炭鉱に鞍替えすることもしばしばあった。このように、経験豊富な者でも時として扱いに困る納屋頭たちをいかに指揮するかが、現場監督に問われる技量だった。それは当然、経営者が現場に行くことで解決するようなものではなく、ましてや女性が行くことなど考えられないことだった。

しかし、浅子は自ら潤野炭鉱に乗り込んだのである。

八方に奔走し、資本の才覚が出来ると果ては単身炭坑に乗り込んで事務員坑夫の指揮監督に昼夜の分ち無く、甚だしきは坑内にまで入って一同を励ましたそうである。

(中略)

事務所の一隅に機織場を設け、余暇あれば直に来たりてチャンチャン織りはじめ、何か気づきし事があるとか、もしくは必要の生じたる場合は、機より下りて事務所に出向き、採決流れるごとく処理したものである。

これらのエピソードが語るように、浅子は現場監督では判断できないことも即座に決断し、また、納屋頭たちとの交渉も自ら行い、しかも鉱夫たちが住んでいる炭鉱で生活を共にしたという。その懐には護身用のピストルが忍ばされていた(浅井淳『日本石炭読本』、一九九五年)というから、浅子自身も相当な覚悟のもとに乗り込んだと思われる。

浅子の大胆な行動が、炭鉱の現場にどのような変化をもたらしたのか。この点は記録がないため推測するしかないが、その材料となるものがある。それが「炭鉱札」だ。

炭鉱札とは、鉱夫への日払い賃金として現金の代わりに発行された、鉱区内の売店や炭鉱指定の店だけで流通する金券である。鉱夫への炭鉱札の配付や現金への両替も鉱夫をたばねる納屋頭が行っていた。鉱夫が急に現金を必要とするときなどは、二割から五割という高い割引料をとる悪質な納屋頭もいたという。

この炭鉱札の流通を出炭量や手持ち資金などを踏まえてスムーズに運用するのは、銀行の立ち上げにも参画し、かつ潤野炭鉱の運転資金を集めている張本人の浅子が適任ではないだろうか。また、納屋頭による不払いや中抜きなどのトラブルが起きた時にも、意思決定権者である浅子がすぐ近くにいたら、すみやかな問題の解決、適切な判断ができる。

ましてや浅子は加島屋再建のために東西を奔走して金策にまわり、また、荒くれ者の部屋に通された時にも、平然と一晩を過ごすという胆力も持ち合わせていた。下手な現場監督よりも、この手の交渉には長けていたであろう。

このように納屋頭や鉱夫たちと良好な関係を保つことは、当時他の鉱区への転職率が極めて高かった鉱夫たちの流出防止にもつながる。結果として採掘作業が効率よく進み、得られる収入とともに仕事に対するモチベーションが高まると、作業がさらにはかどるという好循環が生まれる。浅子がそれまで歩んできた道と当時の炭鉱事情を考えると、このような「浅子にしかできないこと」が推測できるのだ。

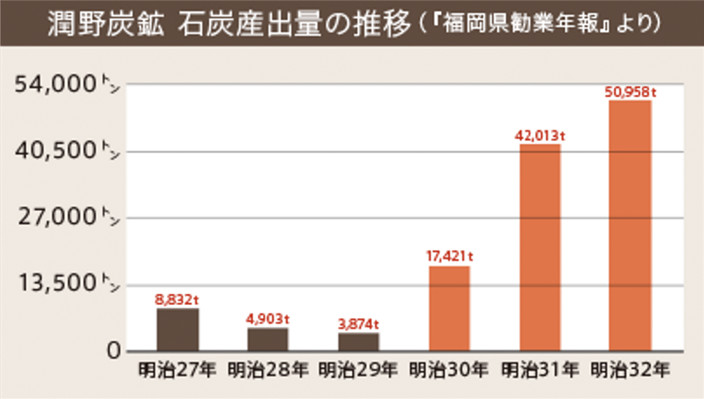

そんな浅子の頑張りと、現場監督、納屋頭らの協力によって、新しい坑道はついに着炭(石炭の鉱脈を見つけること)に成功する。その結果、潤野炭鉱の産出量は一八九七(明治三〇)年から急増。ついに浅子の狙い通り、優良炭鉱へと生まれ変わった。

浅子自身は、当時を次のように振り返っている。

女が実業界で働いているのも見ることさえ、十分衝撃的なことでしたのに、男の人でさえほとんど試みていなかった鉱業に女が取り組んでいるのを見て、世間の人々は私のことを正気ではないと思っていた

深窓の令夫人たる者が、ピストルを懐にして、鉱夫どもを指揮した時に、世人はこれを狂気したと言いました。

浅子が潤野炭鉱を成功させるためにとった行動は、外部からみると「正気ではない」と言われるようなものだった。

また、『鎮西村誌』によると、昭和三〇年代、潤野炭鉱があった鎮西村では「後家さんが炭鉱を始めた」と伝えられていた。単身炭鉱に乗り込んだ浅子のことを、地元の人はみな未亡人とばかり思い込んでいたのである。

その後の潤野炭鉱

浅子が再開発に成功した潤野炭鉱だが、一八九九(明治三二)年には早くもその名称が「官営製鉄所二瀬炭鉱」に変更となる。

近くの八幡に設立された官営製鉄所、現在の新日鐵住金八幡製鉄所が所有する炭鉱である。日本の富国強兵策の象徴ともなったこの製鉄所では、鉄を溶かすための膨大な火力が必要であり、その燃料調達のために周辺の炭鉱を買収することになった。その候補の中に潤野炭鉱も含まれていたのである。

なお、潤野炭鉱の売却で浅子が得た利益は、はっきりとわかっていない。

政府がこの時買収した二百二十七万坪余の鉱区買収総額が二百三十万円余(『北九州市史』「近代・現代/産業・経済 一」より)。鉱区面積八十万坪だった潤野炭鉱は、百万円近い売却益をあげたことになる。

しかし、明治時代の浅子の功績を紹介した『名流の面影』では、「三十五万内外にて売り渡し」とある。

また、潤野炭鉱に隣接した炭鉱を所有していた安川敬一郎の日記からは、安川自身が政府に売却する前に広岡家から潤野炭鉱を買収しようとしたとの記述が見られる。その時の提示額が十万円(『安川敬一郎日記』第一巻、二〇〇七年 北九州市立自然史・歴史博物館編)と、かなりの隔たりがある。

結局、浅子と加島屋がいかほどの売却益を手にしたかは、はっきりとしない。

しかし、浅子の目が既に、次の事業に向いていたことは確実であろう。次なる事業に関する準備は、すでに潤野炭鉱に携わっていた頃に始まっていた。

それは、浅子の宿願であり、加島屋の本業ともいえる金融業であった。