特集:渋沢栄一と広岡浅子

第三回 秘話・もうひとつの“日本女子大学校”

渋沢栄一と広岡浅子との関わりを紹介するシリーズコラム第三回は、二人が最も密接に関わった、日本女子大学校の設立について。実は日本女子大学が大阪にできていたかもしれない……という歴史の“if”にまつわるお話です。

大阪府立清水谷高等学校

今回の舞台は大阪市天王寺区清水谷。清水谷は大阪城公園の南側に位置する区域で、大阪の地理に詳しくない人でも、徳川と豊臣の最後の決戦となった「大坂の陣」で、真田信繁(幸村)が大坂城の弱点を補う出城として築いた「真田丸」のすぐ近く、と聞くと、なんとなくイメージできるのではないでしょうか。

この地に建つ大阪府立清水谷高等学校は、一九〇一(明治三四)六月に大阪府立清水谷高等女学校として開校、戦後共学化して大阪府立清水谷高等学校と名前を改め、二〇二一年に創立一二〇周年を迎える、府内でも指折りの歴史を持つ名門校です。

この清水谷高等学校が建つ地こそ、実は「日本女子大学校の最初の建設予定地」だったということは、あまり知られていない事実です。なぜ、この大阪の清水谷に日本女子大学校が作られようとしたのか? そこには、日本女子大学校創立者・成瀬仁蔵のみならず、渋沢栄一も、そして広岡浅子も深く関わっていました。

まずは、日本女子大学校が大阪の清水谷に設立されようとした経緯をご紹介します。

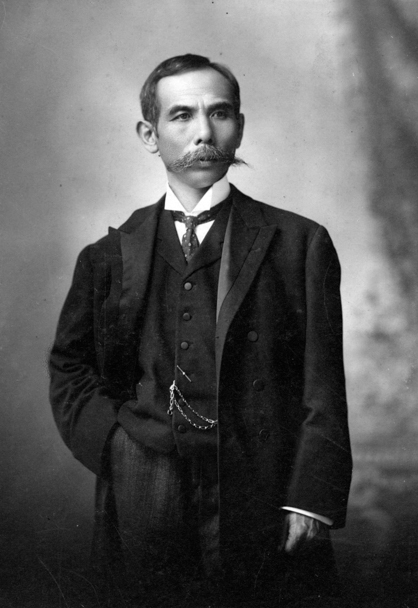

日本女子大学校最初の支援者、広岡浅子

一八九六(明治二九)年、大阪。炭鉱事業で多忙を極めていた女性実業家・広岡浅子の元に、ある人物が訪ねてきました。当時、大阪の豪商・加島屋(現在の大同生命大阪本社ビル[大阪市西区江戸堀1丁目2番1号])のすぐそばにあった梅花女学校の校長を務めていた成瀬仁蔵です。成瀬は「日本で最初の女子高等教育機関=女子大学校を設立する」という志を立て、その賛同者を募っていました。成瀬は奈良吉野村の林業家・土倉庄三郎の紹介で、浅子の元を訪ねてきたのです。

*成瀬と浅子の出会いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

成瀬との面会後、浅子は九州の炭鉱への出張中に、成瀬の著作『女子教育』を読んで涙を流すほど感動し、成瀬への協力を決意します。しかも金銭だけではなく、自ら関西の有力な政財界の大物を成瀬とともに訪ね、次々と協力を取り付けていきます。

渋沢栄一の協力

大阪での成瀬と浅子の出会いから少し後、東京の政財界の賛同者を求める中で、大隈重信から紹介された人物が渋沢栄一でした。

渋沢の回想によると、

女子大学の相談を初め受けた時、私は之は中々容易でないと思ったから断ったが、成瀬は『到底他の人では成就せぬから、是非御願する』と泣くように頼むので、遂に断り切れず、相談に乗ることにした。

と、あまり積極的とはいえない協力だったと語っています。

というのも、その頃の渋沢は女子教育に対しては儒教的な「良妻賢母」の価値観が強く、女子高等教育には懐疑的な考えでした。また、渋沢はそれ以前にも、伊藤博文が中心となって設立した「女子教育奨励会」を母体とした東京女学館の設立に関わった経験から、女子の学校経営は大変難しいものであることを身にしみて感じていました。

しかし、渋沢も浅子と同様、一度引き受けたことは何がなんでもやり遂げようとする性格でした。渋沢は東京の政財界各所に協力を取り付けます。その渋沢の協力ぶりは目覚ましく、『日本女子大学校創立事務所日誌』にもこのように書かれています。

「澁澤栄一女子大学設立に付き大に奔走、東京都合頗る宜布云々」

こうして、無名の教育者であった成瀬仁蔵の日本女子大学校設立の志は、土倉と浅子をきっかけとして、渋沢の協力も相まって瞬く間に大阪だけでなく全国規模の運動へと波及し、次々と協力者が増えていきました。そして翌一八九七(明治三〇)年三月二四日、浅子、渋沢が同席する中で第一回発起人会が開かれ、翌日には東京の帝国ホテルにおいて、日本初の女子高等教育機関「日本女子大学校」の設立を国内に広く宣伝する、創立披露会が開かれたのです。

校地の取得

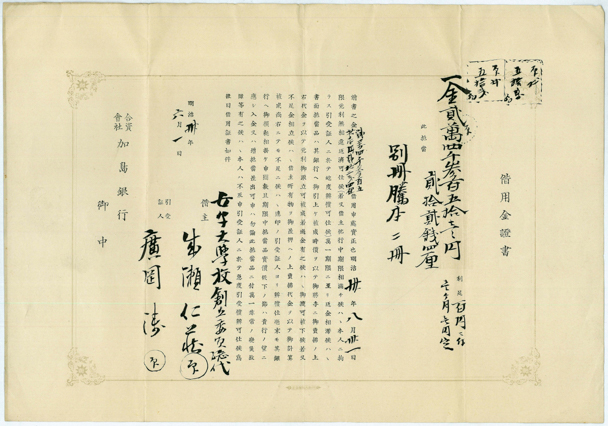

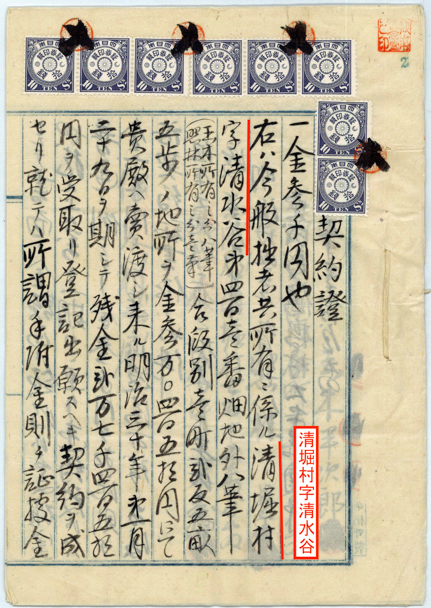

この頃、政財界のスポンサー集めだけでなく、学校設立の準備を進めるべく、成瀬が浅子とともにしていたことを示す資料が、日本女子大学に残されています。

創立披露会から間もない明治三〇年六月、成瀬は加島銀行から、土地購入代金約二万四千円(現在の価値で約一億二千万円)を借用しました。この引受証人(保証人)は誰あろう、広岡浅子でした。そして、この借用書の別紙契約書に記されている購入した学校建設予定地。その場所が、当時「東成郡清堀村字清水谷」と区分されていた、現在の清水谷高等学校一帯なのです。

その後の清水谷と、渋沢、浅子

成瀬と浅子の出会いから僅か一年足らずで校地の取得まで進み、順調かのようにみえた設立運動。しかし、その後日本経済が停滞期に入り、設立のための寄付金が思うように集まらなくなりました。その打開策を探る中で、学校は大阪ではなく東京に開校することとなります。この東京での開校を主張していたのが、渋沢だったといいます。

東京開校と決まった時も、浅子の日本女子大学校に対する姿勢は全く変わりませんでした。今度は浅子の実家である三井家から、三井惣領家当主・三井八郎右衛門高棟を名義人とした三井十一家からの寄付(注:三井銀行(現・三井住友銀行)所有の土地を日本女子大学校が購入し、後日その土地購入資金に相当した額を寄付するという形式)で東京・目白台の土地を提供したのです。

(三井家からの土地寄付についての方法は、二〇一七(平成二九)年一一月、日本女子大学(大同生命寄付講座)における鈴木邦夫・埼玉大学名誉教授の講演内容より)

こうして、一九〇一(明治三四)年に東京目白台の地に日本女子大学校は開校の日を迎えたのでした。

一度は日本女子大学校の校地予定地となりながらも、大学が置かれることがなくなった清水谷の地。しかしすぐに新たな用途が決まりました。

当時の大阪府知事であった菊池侃二は、日本女子大学校創設発起人にも名を連ねており、設立運動当初からの良き理解者でもありました。一九〇〇(明治三三)年、菊池は『大阪府教育十カ年計画』を策定します。これにより大阪府立第一高等女学校の設立が決まり、当時開校したばかりの大阪市立第二高等女学校を新設される府立第一高等女学校と合併、その校舎を、日本女子大学校の校地でなくなった清水谷の土地につくることにしたのです。そして、成瀬とも関係の深かった教育者・大村忠二郎が府立第一高等女学校の初代校長として任命されました。

こうして、日本女子大学校の開校からわずか二ヶ月足らずの一九〇一年(明治三四)年六月一二日、府立第一高等女学校から「大阪府立清水谷高等女学校」へと名を改めた学校がこの清水谷の地に開校し、現在に至るのです。

幻の日本女子大学校となりながらも、奇しくも日本女子大学校とほぼ同時期に高等女学校が設立された大阪・清水谷。この地に、一九一一(明治四四)年六月、ある人物が訪れています。

明治四四年五月五〜九日

是日(渋沢)栄一、日本女子大学校拡張資金募集の為、関西旅行の途次、夕陽丘高等女学校・清水谷高等女学校・梅花高等女学校・梅田高等女学校・山陽高等女学校の各校を参観し生徒に対し訓話をなす。

日本女子大学校の設立後、成瀬は精力的に全国を巡って女子高等教育の必要性を説き、学生の募集を行いました。この明治四四年の関西での募集活動の際、成瀬や大隈重信、森村市左衛門とともに渋沢栄一も参加し、清水谷高等女学校を訪れ、学生を前に講話を述べたのです。

また清水谷高等学校の記録によると、日本女子大学校の関係者がしばしば訪れており、後に第二代校長となった麻生正蔵や、浅子とも関係が深い井上秀などの名前が、来校簿には記されています。

そして、浅子も。これは日本女子大学校へ進学が決まった、ある清水谷高等女学校同窓生の回想です。

「私たち五人が(日本女子大学校へ)入学ときまった時、大村(注・大村忠二郎清水谷高等女学校校長)先生は私共五人を引きつれて人力車で肥後橋の加島銀行に広岡浅子刀自の許に導いて行かれました。そして刀自より色々、女子大学の校風、成瀬先生の精神など懇々と説き聞かされ、私共は謹んで拝聴いたしました」

このように清水谷高等女学校が日本女子大学校の多くの関係者と交流を結んだことに、『清水谷百年史』はこう記しています。

「校地と人との間には、日本女子大学校との関係が深いことにおどろかされる」

広岡浅子と渋沢栄一、二人の女子教育への思いは、日本女子大学だけでなく、清水谷高等学校にも今も受け継がれているのです。

シリーズ 特集:渋沢栄一と広岡浅子

参考資料

- 『日本女子大学校創立事務所日誌(一)〜(四)』(日本女子大学史資料集第一〜第三)(日本女子大学成瀬記念館、一九九五年〜一九九七年)

- 『日本女子大学校四拾年史』(日本女子大学校、一九四二年)

- 『広岡浅子関係資料目録』(日本女子大学成瀬記念館、二〇一六年)

- 『清水谷百年史』(清水谷高校一〇〇周年記念事業実行委員会、二〇〇一年)

- 『成瀬先生追懐録』(桜楓会出版部、昭和三年)

- 片桐芳雄「胸突き八丁の成瀬仁蔵 帰国から日本女子大学校創設まで」(『人間研究 第55号』 二〇一九年)

- 吉良芳恵「日本女子大学校の設立をめぐって ――大阪設置案から東京設置案へ――」(二〇一九年一一月二日 日本女子大学生涯学習センター講演)

- 鈴木邦夫「近代日本における美術品の流出と集積 ――大阪の豪商『加島屋』の経営危機と美術品コレクション――」(二〇一七年一一月一八日 日本女子大学生涯学習センター講演)